ホンモノ志向!調味料で味に深みと健康を手に入れる

Contents

調味料の表示内容を気にする

「値段」・「原材料名」・「産地」など見る要素は多くあります。値段が安いものと高いもので何が違うのか?

原材料名をみると、それがわかります。

そして、やはり国産が安全という意識はあるでしょう。なるべく、国産と書いているものを選ぼうとしている方も多くいると思います。

今回は、

- どこをみると良いのか

- 入っているものの違いは何か

- それによって何が変わるのか

についてお話していきます。

これを読むときっと、ホンモノの調味料を使用していなかった方は「使ってみたい!」と思うはずです😊

調味料の選び上手は料理上手

調味料は、調理をする限り必ず使用します。

食材は、しっかりみて購入するのに調味料はそれほど気にしないなんてことはないですか?

調味料1つ変えるだけで料理の味は変わります!(私が実際に体験しました😋最後に料理例あります)

「こんなにも調味料で変わるのか!」と驚きます。

何がそうさせるのか…。これからお伝えしていきます。

入っているものの違いは味の違いに繋がる

今回紹介する調味料は、「醤油」・「味噌」・「みりん」の3つです。

これらに共通する事は

昔から使用されてきた日本の調味料であること

微生物による発酵を利用したもの

です!

和食を作る基本調味料ともいえるでしょう。

醤油の大きな違いは大豆とアルコール添加の有無

まずは「醤油」からです。

醤油の1番シンプルな原材料は、「大豆」・「小麦」・「塩」です。

原材料名がこの3つのみのものを選ぶと良いでしょう。

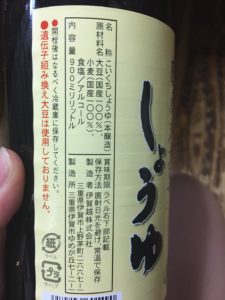

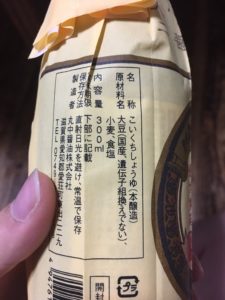

ご家庭にある醤油の表示を見て下さい。

右が、無添加で3つの原材料のみに対し、左は3つの食材に加えアルコールが添加されています。

この2つの醤油はどちらも「大豆」でしたが、流通している醤油の80%は「脱脂加工大豆」です。これは、その名の通り加工により大豆から油を抜き取ったものです。

ここが醤油の値段に一番大きく関係しています。

油はコクを出すため、取り除かれるということは醤油にコクがなくなってしまうのです。醤油の味比べしてみると違いがわかりますよ♪

次に、アルコール添加の有無です。これは写真をみてもらうとわかります。

国産はクリアしていても、意外とアルコールの添加はあります。

「なぜ、アルコールを足す必要があるのか?」

それは、白カビを抑えるためです。そのため一概にアルコールがダメだとは言えません。

- 塩分が高い

- うまみ成分(窒素量)が高い

- アルコール濃度が高い

この3つがカギになってきます。

保存性を高めるためにはどれか1つが低い場合に他の要素を増やす必要があります。アルコールが添加されているということは、この3つの要素の1つが低かったということになります。

なぜ醤油によって差がでてしまうのか?それは、“麹菌の発酵”です。

麹菌の発酵が上手くいけば、酵素が働き大豆たんぱく質・小麦でんぷんがアミノ酸・ブドウ糖に分解してくれて“うま味”や“香り”になります。それと同時にアルコールも十分に作られます。ところが、これが上手くいかないと、うま味成分やアルコールが十分でなくなり

添加せざるを得なくなると考えます。

麹菌が非常に重要な役割を果たしていることがわかります。

味噌の大きな違いは「酒精・アルコール」の有無

味噌の1番シンプルな原材料は、「大豆」・「小麦」・「塩」です。

原材料名がこの3つのみのものを選ぶと良いでしょう。

こちらも比べてみると、原材料名の違いは、「酒精・アルコール」です。

「酒精」も「アルコール」とほぼ同じ意味で主にサトウキビの糖質から作られています。

味噌におけるアルコールの意義は、酵母を死滅させることです。酵母を死滅させなくてはいけない大きな理由は、発酵が進むにつれ二酸化炭素が排出され容器が膨張し破裂する恐れがあるためです。

この問題をクリアしたものにバルブがついた容器があります。

バルブがあることで二酸化炭素を排出する一方で外気はいれないようにすることができます。

「アルコール」が入っていないということは酵母を生かしたままにできます。そうすれば、生きた菌を体に届けることができます。これが生みそと呼ばれる味噌です。

また、発酵が進むにつれて色は黒くなってしまうため品質を統一するためでもあります。この色を統一するために着色目的としてビタミンB1・B2が添加されているものもあります。

見た目や便利さを追求したものが添加物であることがよくわかりますね。

みりんの大きな違いは「糖類」と「醸造アルコール」の有無

味噌の1番シンプルな原材料は、「もち米」・「米麹」・「焼酎」です。

原材料名がこの3つのみのものを選ぶと良いでしょう。

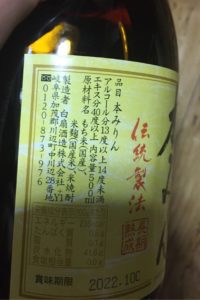

原材料名の違いは「糖類」と「醸造アルコール」です。

「醸造アルコール」は醤油の添加物でもあった「アルコール」とほぼ同じです。

2つを見比べると、なんとなく「米焼酎」の代わりに「醸造アルコール」を使っているのかなと予想できると思います。

そのほうが安く生産できるからでしょう。

「焼酎」ではなく「醸造アルコール」を使用するため、甘みがどうしても減ってしまいます。そのために、人工的に甘みを加えて似せているのです。

味はどうなのか試しにそのまま少し飲み比べてみました。

最初に挙げた3つの材料だけで作られた本みりん(写真右)の美味しさに驚きました。スーパーのみりん(写真左)も糖類がはいっているため甘みはどちらもありますが

その味の深さや複雑さが全く違いました。

「調味料やのに、飲める!しかもほんのり甘くてめっちゃ美味しい!」と更に飲んでしまいました…。

みりんは元々飲み物だった

それもそのはず、

みりんは戦国時代に誕生。当時は高級酒として飲用されていたのです。

その甘さから女性も楽しんで飲めることができたとか。当時は砂糖よりも入手しやすい甘味料として用いられ、後に焼酎度合いの低い本みりんが誕生しました。

ところが戦中・戦後の米不足のためにみりんは製造中止になり、再開してからも高値が続き、アルコールと水あめで作るみりんやみりん風調味料などがでてきました。

このようにしてみりんは飲み物から調味料へとポジションが変わっていったのですね。

砂糖不使用で美味しい!本みりんを活用した料理

このみりんの、上品な甘さに感動し、「これは砂糖を使わず調理できる」と思いました。そして思いついた料理が「肉じゃが」と「肉みそ」です。

どちらも砂糖の甘味が使われるような料理ですね。

どうかなと思いながら作りましたが大成功です。

「砂糖いらないな!」と思いました。

玉ねぎ2玉・ジャガイモ大2つ・人参1/2本・豚バラ300g

本みりん大3~4(甘さ見ながら調整)・醤油大2

豚ミンチ400g・生姜30g

ごま油大1・みりん大1・味噌大1.5

作り方は普段作られているもので問題ないです!

砂糖は、ご飯の糖質とは違い精製されたものなので体に良くないとされています。

またこの話は別の機会にします😊

ホンモノの本みりんがあれば、砂糖は必要なくなるかも知れないです♪

まとめ

3つの調味料を紹介しました。

- 調味料を選ぶ時は原材料名に注目する

- ホンモノの調味料はそれ自体が美味しく、味に深みがでる

- 調味料を変えることが健康への第一歩になる